Drei Gedanken zu: Oppenheimer von Christopher Nolan

Dezember 1941: Die USA treten in den Zweiten Weltkrieg ein, die Wehrmacht marschiert auf Moskau zu und Berichte, die Nazis würden Atomwaffen entwickeln, häufen sich. Im folgenden Jahr übernimmt der theoretische Physiker J. Robert Oppenheimer (Cilian Murphy) die Leitung des Manhattan-Projekts, das noch vor den Deutschen eine Atombombe bauen soll. Selbst nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 wird fieberhaft an dem Projekt weitergearbeitet. Am 6. und 9. August 1945 werfen die USA ohne Vorwarnung Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Schätzungsweise sterben dabei 90.000 Menschen. Militärisch ist die Aktion nicht notwendig. Kurz nach Ende des Krieges beginnt das atomare Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion.___STEADY_PAYWALL___

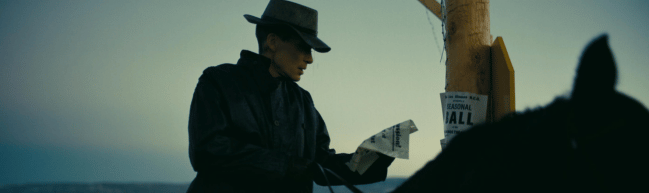

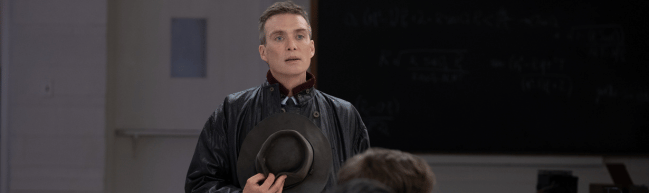

Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer in OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved.

Wie lässt sich heute – wo die Angst vor einem atomaren Weltkrieg wächst – von nuklearen Waffen, von intergenerationaler Verantwortung und der Zerstörung der Erde erzählen? Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Christopher Nolan macht das maximalistisch: laut und in großen Bildern.

Superhelden im Laborkittel

Christopher Nolan liebt tragische Antihelden. In seiner Dark-Knight-Trilogie (2005, 2008, 2012) ist Batman (Christian Bale) ein einsamer Rächer, der alleine gegen das Böse kämpft. Dafür wird er verachtet und gejagt. Immer wieder widmet sich Nolan moralischen Grauzonen (Selbstjustiz in den Batman-Filmen, Krieg in Dunkirk (2017) – in Oppenheimer ist es die Atombombe) und immer schafft er die Illusion, dass nur er und das Publikum die Entscheidungen seiner Protagonisten wirklich verstehen. Sowohl der Gesellschaft als auch der Politik ist in seinen Filmen nicht zu trauen. Die einen lassen sich nämlich nur allzu leicht von den anderen manipulieren. Nolan setzt dabei stets auf den männlichen Helden – der mag am Ende scheitern, doch ist es nicht seine Schuld. Die Welt war noch nicht bereit für ihn. Politisch ist das unglaublich reaktionär.

Cillian Murphy als Robert Oppenheimer in OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved

Die Biografie von J. Robert Oppenheimer reicht von der wissenschaftlich-gesellschaftlichen Aufbruchstimmung der 1920er-Jahre über den Zweiten Weltkrieg bis hin zum Kalten Krieg. Sein Leben ist untrennbar mit der Entwicklung nuklearer Waffen, mit der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki verbunden. Seine innere Zerrissenheit, die Mischung aus Brillanz und Schuld, passt perfekt in Nolans Bild des tragischen Antihelden.

Strömender Regen kurz vor dem Atombombentest „Trinity“. OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved

Der Film beginnt mit einem Zitat aus der griechischen Mythologie: Prometheus brachte den Menschen das Feuer. Dafür bestraften die Götter ihn mit lebenslangem Leid. Prometheus ist in der griechischen Mythologie kein Mensch, sondern gehört den gottgleichen Titanen an. Oppenheimer, so impliziert dieser Vergleich, ragt über seine Mitmenschen hinaus: Er ist brillanter, besser als sie. Im Gegensatz zum Feuer, das sich für gute und schlechte Zwecke einsetzen lässt, das ganz grundsätzlich menschliches Überleben sichert, ist die Atombombe ausschließlich eine Waffe. Darüber hinaus hinkt der Prometheus-Vergleich auch deshalb, weil Oppenheimer nicht etwa die Kernspaltung erforschte, sondern gemeinsam mit mehreren Tausend Wissenschaftler:innen, auf deren Entdeckung aufbaute. 1938 hatten Otto Hahn und Fritz Straßmann gemeinsam mit Lise Meitner und Otto Frisch bewiesen, dass Atome sich durch Bestrahlung spalten lassen und dabei große Mengen Energie freisetzen.

Jubel nach dem Test der Atombombe. OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Robert Oppenheimer ist zweifellos eine interessante, tragische Figur. Seine Biografie macht nachdenklich, sie wirft Fragen auf. Weshalb weiter an der Bombe forschen, nachdem Deutschland kapituliert hat? Weshalb sich nicht gegen den Abwurf über Hiroshima und Nagasaki aussprechen? Oppenheimer argumentierte im Juli 1945, dass die Atombombe gerade wegen ihrer verheerenden Konsequenzen jegliche Form von Krieg in Zukunft undenkbar machen würde. Aus heutiger Sicht scheint das bestenfalls naiv. Wohl aber hat Oppenheimer hier seine Augen absichtlich vor den Konsequenzen seines Handels verschlossen (was ganz und gar nicht heldenhaft und ziemlich menschlich ist).

Robert Downey Jr als Lewis Strauss und Cillian Murphy als Robert Oppenheimer. OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Der Prometheus-Vergleich macht Oppenheimer zum Übermenschen und zum Märtyrer. Nach 1945 setzte er sich vergeblich für die internationale Kontrolle von Atomwaffen ein. Der Regierung wurde er unbequem und fiel schließlich aufgrund seiner kommunistischen Vergangenheit während der McCarthy-Ära in Ungnade. 1954 wurde ihm die Sicherheitsberechtigung und damit jeglicher politischer Einfluss entzogen.

Der einsame Held kann die Welt eben nicht retten. Diese Nachricht schwingt sehr leise mit in Nolans Film. Am Ende steht ausnahmsweise einmal keine Rede über den Zweck, der die Mittel heiligt, sondern Resignation: Mit der Entwicklung der Atombombe habe die Menschheit sich selbst zerstört. Das lässt sich auch als Metapher für die Klimakrise lesen, denn in beiden Fällen wird sehenden Auges ins Verderben gegangen. Diese Resignation überrascht nicht, denn sowohl Atomwaffen als auch die Klimakrise stellen uns vor kollektive Herausforderungen. Eine Handvoll Personen, egal wie brillant, wie gut ihre Absichten, wie perfekt ihr Plan, können nichts ausrichten. Christopher Nolan – das macht The Dark Knight Rises (2012) deutlich – glaubt nicht an zivilen Widerstand. Also resigniert er.

Boys Don’t Cry und eine vierte Wand aus Plexiglas

Umso erstaunlicher ist es, dass diese Verzweiflung, die Tragik, auf die der Film so viel Wert legt, zwar sichtbar, aber nicht fühlbar ist. Cillian Murphy spielt Oppenheimer zurückgenommen, in sich gekehrt, intensiv und trotzdem bleibt er ungreifbar. Selten war die vierte Wand im Kino so undurchdringbar wie hier. Es ist, als bewegten sich die Figuren hinter Plexiglas.

OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved

Das liegt nicht etwa am Genre, sondern ist eine Eigenart von Christopher Nolans Filmschaffen. Seine Filme sind so eindrucksvoll wie unterkühlt, so atemberaubend wie gefühllos und so überlebensgroß wie unnötig komplex. Dass hier etwas fehlt, wird nur deshalb so offensichtlich, weil sie sich gleichzeitig Themen widmen, die emotional sein könnten: Batmans Einsamkeit, seine Obsession mit „Recht und Ordnung”, die Vater-Tochter-Beziehung in Interstellar (2014) oder die Freundschaft zwischen dem Protagonisten (John David Washington) und Neil (Robert Pattinson) in Tenet (2020), die enden muss, bevor sie angefangen hat.

Robert Oppenheimer erklimmt das Gerüst, von dem die Atombombe abgeworfen werden soll. OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved

In Nolans Filmen gehen Gefühle auf dem Weg zwischen Figur und Publikum verloren, denn er erzählt nicht linear, er zerstückelt seine Geschichten, erzählt bruchstückhaft und erklärt nichts. Als Publikum sind wir so damit beschäftigt, den Geschehnissen zu folgen, sie nachzuvollziehen und zu verstehen, dass für Emotionen keine Zeit bleibt. Oppenheimer springt zwischen verschiedenen Zeitschienen hin und her, es gibt unglaublich viele Figuren, es passiert unheimlich viel und oben drauf geht es noch um Quantenphysik. Gefühle sind bei Christopher Nolan lösbare Rätsel, Puzzlestücke, die ihren festen Platz in einem großen Ganzen haben.

OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved

Zusammen mit den übergroßen Bildern, dem dröhnenden Sound, dem unverständlichen Plot und der latenten Frauenfeindlichkeit wird klar: Nolan hat Angst davor, Emotionen zu zeigen. In toxisch-männlicher Manier sind sie für ihn ein überflüssiges Nebenprodukt, sind sie Schwäche. Das ist nicht nur kompletter Müll (Emotionen sind Teil der menschlichen Existenz – egal, ob „logisch” wegerklärt oder nicht), sondern steht am Ende auch seinen Filmen im Weg. Denn die können narrativ noch so ausgeklügelt, technisch noch so virtuos sein – Gänsehaut wegen großer Bilder allein reicht nicht.

Zwei Seiten derselben Medaille weiblicher Hysterie

Christopher Nolan liebt nicht nur Antihelden, IMAX und übertrieben komplizierte Handlungsstränge, seine Filme sind auch eine der letzten Bastionen von atemberaubend-regressivem Sexismus. Die Faustregel lautet: Mehr als zwei Frauen hält ein Film nicht aus und selbst der Bechdel-Test ist als Messlatte zu hoch angesetzt.

Oppenheimer sagt vor einem Untersuchungsausschuss aus. OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved

Weibliche Figuren sind bei Nolan entweder die Ehefrau oder die Geliebte und am besten sind sie auch noch tot oder sterben im Laufe des Films, denn erstens braucht der Held ja irgendeine Motivation und zweitens muss er zwar einsam, aber auch definitiv hetero sein. Queere Figuren existieren in Nolans Filmen schlichtweg nicht. Die Welten, die er erschafft, sind von heteronormativen Archetypen bevölkert, die so langweilig wie schädlich sind.

Diesbezüglich ist Oppenheimer leider keine Ausnahme. Es gibt (Überraschung!) genau zwei Frauenfiguren: Jean Tatlock (Florence Pugh) – Oppenheimers Geliebte – und Katherine „Kitty” Oppenheimer (Emily Blunt) – seine Ehefrau. Die Biografien beider Frauen hätten leicht als Vorlage für komplexe, spannende Figuren dienen können.

Florence Pugh als Jean Tatlock und Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer in OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Pictures. All Rights Reserved.

Jean Tatlock war Psychiaterin und Ärztin. In den 1930er-Jahren trat sie der Kommunistischen Partei bei und schrieb als Journalistin für die Parteizeitschrift Western Worker. Privat haderte sie mit ihrer Sexualität, die sie – beeinflusst von damals gängigen Strömungen in der Psychiatrie – als eine Hürde ansah, die es zu überwinden galt. Als Psychiaterin arbeitete sie am Mount Zion Hospital in San Francisco, wo sie vor allem Kinder behandelte. Tatlock litt unter schweren Depressionen, an deren Folgen sie im Januar 1944 durch Suizid starb. Der Film porträtiert sie als mysteriös und sprunghaft – mal lässt sie Robert Oppenheimer abblitzen, dann ist sie plötzlich anhänglich. Ihr Tod erscheint als Folge eines gebrochenen Herzens. Einblick in ihr Innenleben erhalten wir kein einziges Mal, stattdessen zeigt Nolan sie halb nackt und in Kameraeinstellungen, die aus The Male Gaze For Dummies stammen könnten.

Emily Blunt als Katherine „Kitty“ Oppenheimer und Cillian Murphy als Robert Oppenheimer in OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved

Die Darstellung von Kitty Oppenheimer ist nicht viel besser. Emily Blunt macht zwar das Beste aus einer viel zu kleinen Rolle, dem Leben von Kitty Oppenheimer wird das allerdings nicht gerecht. Sie studierte Mathematik, Biologie, Chemie und später Botanik und engagierte sich ebenfalls in der Kommunistischen Partei. 1940 ließ sie sich von ihrem zweiten Ehemann scheiden und heiratete Robert Oppenheimer. Während des Manhattan-Projekts machte ihr die abgeschiedene Einsamkeit der Forschungsstation zu Schaffen. Eingesperrt in der Rolle der Hausfrau und Mutter, kämpfte sie den Rest ihres Lebens mit Alkoholabhängigkeit.

Emily Blunt als Katherine „Kitty“ Oppenheimer in OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved.

In Nolans Film ist sie eine kalte, unglückliche Ehefrau. Ihre Darstellung hätte schlimmer sein können – viele Dokumentationen und Bücher zeichnen das Bild einer manipulativen, grausamen Rabenmutter. Oppenheimer tut allerdings nur das Nötigste, um Katherines Niedergeschlagenheit und Einsamkeit anzudeuten. In einer Szene bewundert eine Familienfreundin die gerade geborene Tochter Toni. Kitty sagt halb im Ernst: „Willst du sie adoptieren?” So weit, so wenig überraschend. Allerdings legt der Film Kitty Oppenheimer hier Worte in den Mund, die eigentlich von ihrem Ehemann stammen.

Cillian Murphy und Emily Blunt. OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved.

In ihrer Oppenheimer-Biografie berichten Kai Bird und Martin J. Sherwin, dass Robert die Familienfreundin Pat Sherr nach der Geburt von Toni verzweifelt und ganz im Ernst fragte, ob sie das Kind nicht adoptieren wolle. Er selbst hatte das Gefühl, seine Tochter nicht lieben zu können und hoffte sie bei Sherr besser aufgehoben. Dass der Film diesen Austausch nicht zeigt, ist eine verpasste Chance – Eltern, die mit ihren Rollen hadern, sind im Kino eine Seltenheit. Dass er die Worte in den Mund von Kitty Oppenheimer legt, ist regressiv. Er inszeniert Robert als distanzierten, besorgten Vater – auf Kosten von Kitty Oppenheimer.

Baby, You’re Out of Time

Oppenheimer fängt die Angst vor einem drohenden Atomkrieg, vor den spürbaren Folgen der Klimakrise ein. Gleichzeitig fehlt es dem Film an einem emotionalen Kern – die moralischen Fragen, die das Manhattan-Projekt aufwirft, genau wie Oppenheimers Schuldgefühle bleiben uns verborgen. Zu sehr ist Christopher Nolan von der nuklearen Zerstörungskraft der Atombombe fasziniert. Der Film sagt: Die Welt war nicht bereit für die Atombombe. Dass die Entwicklung nuklearer Waffen ganz grundsätzlich, also unabhängig davon, ob „die Welt” nun bereit war oder nicht (und ehrlich: Wie könnte sie es jemals sein?) eine fürchterliche Idee war – damit beschäftigt sich Nolan nicht.

Ebenso fließen weder die Perspektiven der indigenen Pueblo noch der hispano Communities von Los Alamos in den Film ein. Angehörige beider Gruppen arbeiteten in der Forschungsstation und berichteten von Diskrimminierung. Bis heute sind sie von der Verstrahlung durch den Trinity-Atombombentest betroffen. Dass in Hanford, wo Plutonium gewonnen wurde, Angehörige der Umatilla, Yakama und Nez Perce von ihrem Land vertrieben wurden, wird mit keinem Wort erwähnt. Auch die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki, die Perspektive der japanischen Bevölkerung – die bis heute keine Entschuldigung von der US-Regierung erhalten hat – lässt der Film außen vor.

OPPENHEIMER, Regie, Drehbuch und Produktion von Christopher Nolan. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Das heute bekannteste Oppenheimer-Zitat ist eine frei übersetzte Zeile aus der hinduistischen Bhagavad Gita: „Now I am become death, the destroyer of worlds.” Also: „Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.” Darin schwingt an Größenwahn grenzende Überheblichkeit mit, aber auch eine tiefe Einsamkeit. Christopher Nolan beschäftigt sich mit keinem von beiden und liefert so am Ende einen Film, der trotz seiner thematischen Relevanz altmodisch und aus der Zeit gefallen ist, ein Film, der unnahbar und unangenehm fasziniert ist von der Macht nuklearer Zerstörung.

Ab 20. Juli im Kino

- Drei Gedanken zu: The Bikeriders - 19. Juni 2024

- Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt – Interview mit Ilinca Manolache - 23. Mai 2024

- Drei Gedanken zu Furiosa: A Mad Max Saga - 22. Mai 2024

Vielen Dank für diese reflektierte und fundierte Review. Ich hatte auch so meine Probleme mit dem Film und finde hier vieles in Worte gefasst, was ich nicht zu fassen bekam.